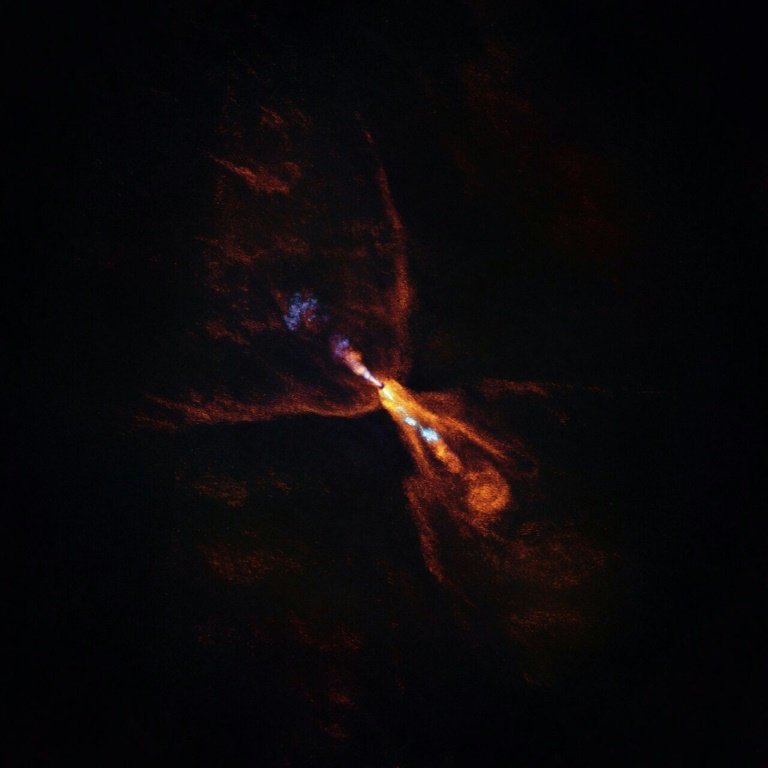

Es ist ein Blick zurück in die eigene Vergangenheit – rund 1300 Lichtjahre entfernt, im berühmten Orionnebel, schreiben Astronomen gerade Geschichte. Zum ersten Mal überhaupt gelang es einem internationalen Forscherteam, die allererste Phase der Geburt eines Planetensystems direkt zu beobachten. Dabei könnte es sich um jenen Prozess handeln, der einst auch zur Entstehung unseres eigenen Sonnensystems geführt hat.

Im Zentrum der spektakulären Beobachtung steht der junge Stern Hops-315. Wie Studienautorin Melissa McClure von der Universität Leiden erklärte, sei es „der früheste Zeitpunkt“, an dem bislang planetare Entstehung bei einem sonnenähnlichen Stern dokumentiert wurde. Die Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift Nature veröffentlicht.

Um junge Sterne wie Hops-315 bildet sich eine sogenannte protoplanetare Scheibe – eine ringförmige Ansammlung aus Gas und Staub. Innerhalb dieser Scheiben entstehen durch Zusammenballung kristalliner Mineralien erste Bausteine künftiger Planeten. Genau diese Mineralien, vor allem Siliziummonoxid-Verbindungen, haben die Forscher nun zum ersten Mal in einem besonders kritischen Abschnitt der Scheibe entdeckt: im Bereich, der dem Asteroidengürtel unseres Sonnensystems ähnelt.

Co-Autorin Merel van’t Hoff von der Purdue-Universität erklärte: „Wir sehen ein System, das wie unser Sonnensystem aussieht, als es sich gerade zu bilden begann.“ Eine Entdeckung, die nicht nur wissenschaftlich faszinierend, sondern auch emotional überwältigend ist – bietet sie doch einen seltenen Blick in jene kosmische Epoche, aus der auch unsere Erde hervorging.

Ermöglicht wurde diese Beobachtung durch eine Kombination von Weltraum- und Erdteleskopen: Zuerst entdeckte das James-Webb-Teleskop die charakteristischen Signaturen der Mineralien, anschließend wurde mit dem Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array (Alma) in Chile weiter geforscht. Das Alma-Observatorium gehört zu den leistungsfähigsten der Welt – es fängt feinste Signale aus den Tiefen des Alls auf, mit bisher unerreichter Präzision.

Chiles Atacama-Wüste gilt als idealer Ort für solche Forschung: Der dunkle Himmel und die extrem klare Luft ermöglichen schärfste Bilder aus der Frühzeit des Universums. Die neue Entdeckung ist nun ein Meilenstein – sowohl für die Astrophysik als auch für unser Verständnis davon, woher wir kommen.

OZD

Anzeige

OZD-Kommentar

Diese Entdeckung ist mehr als nur ein wissenschaftlicher Triumph – sie ist ein Spiegel der menschlichen Neugier. Während wir auf der Erde über Kriege, Krisen und Politik streiten, zeigt uns das All mit stoischer Ruhe, wie klein unsere Probleme doch sein können.

Der Blick auf Hops-315 ist ein Blick in unsere eigene Entstehung – in jenes Chaos aus Staub, Hitze und Gravitation, aus dem Planeten wie die Erde geboren wurden. Es ist ein stiller, aber eindrucksvoller Moment der Demut vor der Größe des Universums.

Dass diese Beobachtung ausgerechnet jetzt gelingt, verdanken wir nicht zuletzt internationaler Forschung, Kooperation und moderner Technik – ein Beweis dafür, was möglich ist, wenn Menschheit und Wissenschaft gemeinsam über den Tellerrand hinausblicken. Wer heute Hops-315 betrachtet, schaut in den Ursprung aller Fragen. Und vielleicht auch in die Zukunft anderer Welten.

Lesermeinungen

„Das ist die Art von Nachrichten, die Hoffnung machen. Endlich wieder ein Fortschritt, der uns als Menschheit voranbringt.“ HAL 9000

„Unglaublich, dass wir so weit blicken können – vielleicht verstehen wir bald, wie einzigartig (oder gewöhnlich) wir wirklich sind.“ Star

„Während Politiker Grenzen ziehen, öffnet die Wissenschaft Fenster zu fernen Welten. Mehr davon!“ paul schöne

"und wir machen uns einen Kopf um nichtsagendes Altägliche" Bügel

OZD-Wissen

Die Geburt eines Sterns

Die Entstehung eines Sterns beginnt in einer sogenannten Molekülwolke. Diese sind riesige, kalte und dichte Ansammlungen aus Gas und Staub im interstellaren Raum. Typischerweise bestehen sie hauptsächlich aus Wasserstoff und enthalten genügend Material, um hunderte bis tausende Sterne zu bilden.

Kollaps der Wolke

Innerhalb der Molekülwolke können lokale Dichteschwankungen auftreten. Wenn die Gravitation stärker wirkt als der innere Druck, beginnt ein Teil der Wolke zu kollabieren. Dieser Prozess kann durch äußere Faktoren wie Stoßwellen von nahen Supernovae oder Bewegungen in der Galaxie verstärkt werden.

Bildung eines Protosterns

Beim Kollaps verdichtet sich das Material zu einem sogenannten Protostern. Die zunehmende Gravitation führt dazu, dass sich die Temperatur und der Druck im Zentrum erhöhen. Der Protostern sammelt weiter Masse aus der Umgebung an und entwickelt eine rotierende Scheibe aus Gas und Staub – die sogenannte Akkretionsscheibe.

Zündung der Kernfusion

Wenn die Temperatur im Inneren des Protosterns etwa zehn Millionen Grad erreicht, beginnt die Kernfusion. Dabei wird Wasserstoff zu Helium verschmolzen – ein Prozess, der enorme Energiemengen freisetzt. Diese Energie erzeugt einen Strahlungsdruck, der die weitere Kontraktion des Sterns aufhält. Es entsteht ein stabiles Gleichgewicht zwischen Gravitation und innerem Druck.

Hauptreihenphase

Ab diesem Moment spricht man vom eigentlichen Stern. Er tritt in die sogenannte Hauptreihe seines Lebenszyklus ein. In dieser Phase strahlt er über Milliarden Jahre konstant Energie ab. Die genaue Lebensdauer hängt von seiner Masse ab: Kleine Sterne wie die Sonne leben lang, massereiche Sterne dagegen nur wenige Millionen Jahre.

Was ist das James-Webb-Teleskop?

Das James-Webb-Weltraumteleskop (JWST) ist das leistungsfähigste Weltraumteleskop der Menschheitsgeschichte. Es wurde am 25. Dezember 2021 von der NASA in Zusammenarbeit mit der ESA und der kanadischen Raumfahrtagentur gestartet. Mit einem 6,5 Meter großen Spiegel und Infrarot-Sensorik blickt das JWST tiefer in das Universum als jedes andere Instrument zuvor. Es ermöglicht spektakuläre Aufnahmen von Galaxien, Nebeln, Exoplaneten – und nun auch von der Geburt neuer Sonnensysteme.

Alle Angaben ohne Gewähr. Titelbild AFP.

Anzeige