Der Nobelpreis für Literatur geht 2025 an Laszlo Krasznahorkai – eine Entscheidung, die zugleich überrascht und bestätigt. Überrascht, weil der 71-jährige Ungar vielen Lesern als hermetischer Autor gilt, dessen endlose Sätze und apokalyptische Visionen kaum in die schnelle Gegenwart passen. Bestätigt, weil kaum ein anderer die existenzielle Zerrissenheit des modernen Menschen so präzise in Sprache verwandelt hat.

Zwischen Untergang und Schönheit

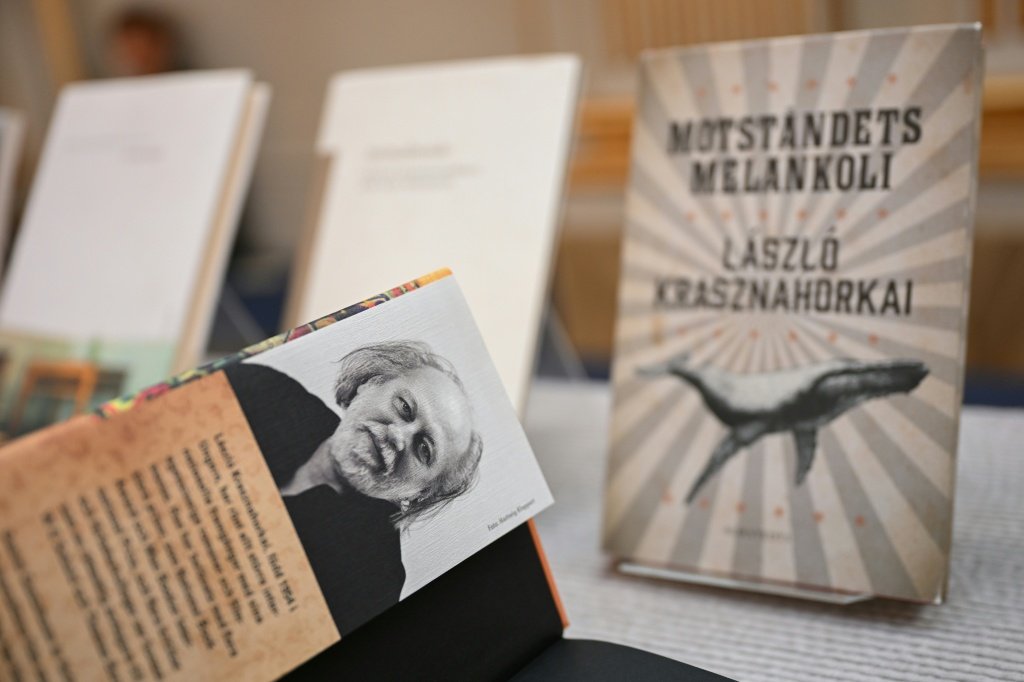

Die Schwedische Akademie ehrt Krasznahorkai „für sein überwältigendes und visionäres Werk“, das inmitten apokalyptischer Dunkelheit die „Macht der Kunst“ bekräftigt. Ein Urteil, das den Kern seines Schreibens trifft: In Romanen wie Satanstango oder Melancholie des Widerstandes lotet der Autor die Grenze zwischen Chaos und Erlösung aus. Seine Figuren taumeln durch ein zerfallendes System – und suchen in der Sprache eine letzte Form von Sinn.

Der lange Satz als Welterklärung

Krasznahorkais Stil gilt als legendär: endlose Satzgebilde, kaum Absätze, eine Syntax wie ein Sturm. „Mein Ehrgeiz ist es, wenigstens einen perfekten Satz zu schreiben“, sagte er einst. Diese Form ist keine Pose, sondern Programm: Das Denken selbst, das Ringen um Bedeutung, wird zur literarischen Bewegung. Dass daraus zugleich Lyrik und Labyrinth entstehen, macht ihn zum Kafka der Spätmoderne – und zum würdigen Nobelpreisträger.

Ein Europäer mit östlichem Blick

Geboren 1954 in Gyula, wuchs Krasznahorkai in einem Ungarn auf, das vom Kommunismus geprägt war. Später lebte er in Berlin, reiste nach Asien, schrieb über das Fremde, das Meditative, das Verlorene. Die Akademie würdigt ausdrücklich diesen „Blick nach Osten“, den feinen, kontemplativen Ton seiner jüngeren Werke – eine ästhetische Gegenbewegung zu Europas lauter Gegenwart.

Kritik, Kontext und Bedeutung

In einer Zeit, in der Literatur oft nach Relevanz, Marktwert und leichter Verständlichkeit beurteilt wird, steht Krasznahorkai für das Gegenteil: radikale Ernsthaftigkeit. Seine Texte verweigern sich der Schnelllektüre, fordern Geduld – und belohnen sie mit einer visionären Tiefe, die politisch und poetisch zugleich ist.

Dass ein solcher Autor den Nobelpreis erhält, ist ein Signal: Die Literatur darf wieder schwierig sein. Sie darf Angst, Endzeit und Schönheit zugleich denken. Sie darf, mit Krasznahorkai, zeigen, dass Kunst noch immer der Ort ist, an dem das Unaussprechliche Gestalt findet.

Zwischen Apokalypse und Hoffnung

„Es gibt heute nicht mehr viel Hoffnung in Ungarn“, sagte Krasznahorkai kürzlich. Doch gerade darin liegt seine Größe: Er beschreibt das Ende – und schafft dennoch Bedeutung. Ein Meister der Apokalypse, der uns lehrt, im Untergang das Leuchten zu suchen.

OZD

Alle Angaben ohne Gewähr.

Bild: AFP